Il Barone di Munchausen

tradito dal Kama Sutra

Un’avventura inedita

Un’avventura inedita del Barone di Munchausen per il lettore de Il Ridotto: dalla penna fantasiosa di Renzo Oliva un’altro delizioso, inutile, stravagante racconto, tra gesta erotiche e visioni mistiche, personaggi incredibili e divinità impietose. Una perla orientale che si aggiunge alle «Avventure Segrete del Barone di Munchausen» fortunosamente compilate dallo stesso autore sulla scorta di un polveroso manoscritto rocambolescamente ritrovato anni or sono e disponibili in libro elettronico presso I Antichi Editori (Avventure Segrete del Barone di Munchausen).

I

– Hieronymus, abbiamo ospiti! – esclamò Jacobine, interrompendo il suo interminabile ricamo e guardando fuori della finestra. – Ospiti importanti, a giudicare dalla carrozza!

Non appena gettai un’occhiata fuori anch’io, all’istante riconobbi la berlina scura, soverchiamente decorata con filettature e fiorettature dorate, sì da dar concorrenza a un carro di pompe funebri, del Conte di Hardenkopf.

Non feci in tempo a esprimere qualche beffardo commento sui gusti del Conte, che si udì bussare alla porta. Quando l’aprii, mi trovai di fronte un cocchiere in livrea, la cui pomposità corrispondeva a quella della carrozza. (Mi corre l’obbligo, a tale riguardo, rammentare che tale pomposità, bonariamente criticata da tutta la nobiltà del nostro distretto, veniva ascritta ai gusti della Contessa Ottilie, una donna affascinante ma di umili natali, essendo la figlia di un trombettiere del reggimento di corazzieri di Cloppenbug, la cui bellezza aveva colpito l’attempato Conte di Hardenkopf a tal punto da volerne fare sua consorte.)

Dopo avermi fatto una rispettosa riverenza, il cocchiere mi porse una lettera sulla quale spiccava un enorme sigillo in ceralacca, che aprii senza indugio. Su una carta raffinata, vergato con un’elegante grafia, ma che pur tradiva un’evidente concitazione, lessi il seguente messaggio:

«Rispettabile Barone di Munchausen,

Mi trovo in una situazione disperata. Ho bisogno immediato del Vostro aiuto. Per favore, salite sulla carrozza che Vi ho inviato e correte da me!

Con i sensi della più sincera gratitudine,

La Contessa di Hardenkopf»

Vistomi di sfuggita nello specchio posto all’ingresso, notai che indossavo ancora la mia vestaglia mattutina. Dissi dunque al cocchiere di pazientare alcuni minuti e corsi a cambiarmi.

Nel mentre sbuffavo e lottavo per infilarmi un paio di pantaloni che dovevano essersi ristretti negli ultimi tempi, inevitabilmente comparve Jacobine.

– Stai andando dalla Contessa, non è vero? E stai cercando di farti bello per lei?

Invece di risponderle, le gettai contro la lettera della Contessa. Jacobine a fatica si chinò e raccolse da terra il foglio, lo lesse e, senza far motto, dondolando come un’oca uscì dalla stanza. Si riaffacciò dopo qualche minuto per pormi una domanda:

– Tornerai per cena?

Pestando fortemente un piede sul pavimento per farlo entrare in uno stivale, le risposi:

– Tornerò quando, e se Iddio lo vorrà!

A quella risposta Jacobine si allontanò borbottando.

La berlina del Conte di Hardenkopf, nonostante le asperità di quelle strade di campagna, sembrava volare. Il viaggio durò un paio d’ore, durante le quali ebbi agio di ammirare non solo le decorazioni, cioè il velluto e gli specchietti all’interno della cabina, ma soprattutto la qualità delle molle di sospensione. Non per nulla, la berlina era stata costruita in una delle più famose fabbriche d’Inghilterra.

Arrivati a destinazione. Il cocchiere mi affidò alle mani del maggiordomo, in uniforme da generale o ammiraglio, il quale mi accolse un cortese ma distaccato saluto, mi tolse il soprabito e lo fece scomparire in un prezioso armadio con incrostazioni di madreperla.

– Prego, da questa parte, la signora Contessa vi stava aspettando…

Così dicendo, mi introdusse in un ampio salone, il cui soffitto era decorato da affreschi, tale e quale una cattedrale cattolica. Non appena vi entrai, vidi una giovane donna sollevarsi da un sofà dorato e, piangendo e mordicchiando un fazzoletto, gettarsi contro di me. Io non potei fare a meno di abbracciarla e cercare di rassicurarla.

– Contessa, eccomi qui al vostro servizio. Ditemi, che cosa posso fare per Voi?

Alcune lacrime brillavano tra le sue ciglia come preziosi diamanti.

– Barthold, mio marito… – disse, quasi gridando.

Io la guardai interdetto.

– Barthold, mio marito, – la Contessa ripeté in tono quasi isterico, – è scomparso! – E quindi svenne (fortunatamente tra le mie braccia!)

Con l’aiuto di una cameriera la depositammo sul suo dorato sofà, e cercammo di farla rinvenire con dei sali. Allorché finalmente tornò in sé la Contessa si premurò di controllare la sua scollatura, temendo di aver, durante quell’accesso di dolore, aver mostrato un po’ troppe delle sue grazie… Quindi si rivolse nuovamente a me.

– Barone, lo capite? Barthold è scomparso! Voi dovete aiutarmi a ritrovarlo! Dovete!

– Contessa, – con un gesto della mia mano e col tono della mia voce cercai di calmarla, – Vi prometto che farò del tutto per trovare il Conte e riportarvelo sano e salvo a casa. Ma prima, – e qui la mia voce si fece imperiosa, – ho l’obbligo di farvi alcune domande…

– Fate pure! – rispose la Contessa, sventolandosi con un ampio ventaglio e nascondendomi alla vista le sue pettorali grazie.

– Ehm, – mi schiarii la voce, come per schiarirmi le idee, – dunque, tanto per cominciare: che cosa potete dirmi di Vostro marito? Ultimamente avevate notato qualcosa di strano nel suo comportamento?

– Che dirvi, Barone, Barthold è sempre stato, come dire, un po’ eccentrico…

– Cosa intendete dire?

– Per esempio aveva un debole per il misticismo… E per le religioni occulte…

– Cosa intendete dire?

– Che la maggior del suo tempo la trascorreva chiuso nel suo gabinetto, dedicandosi allo studio di antichi testi. Vedete, nella nostra casa la biblioteca è piena di libri misteriosi…

– Hmm, – dissi rimuginando tra me e me. – Voi pensate dunque che la sua scomparsa abbia un qualche collegamento con i suoi studi di religioni misteriose?

– Beh, questa è una mia supposizione. Ultimamente mi appariva assai distratto, ripeteva parole misteriose, incomprensibili, e quando gliene chiedevo il significato, lui sembrava cadere dalla luna. Come se in realtà vivesse in un altro mondo…

– Hmm, – borbottai scetticamente, – non credo che le Vostre informazioni siano sufficienti a darmi un’indicazione per ritrovarlo…

– Ah, un’ultima cosa, – aggiunse la Contessa, avvampando di rossore, venite con me, voglio mostrarvi che cosa ho trovato sulla sua scrivania!

Così dicendo, mi afferrò per un braccio e mi trascinò nel gabinetto del Conte Barthold di Hardenkopf. Una stanza cupa, in cui la luce non riusciva a penetrare a causa delle pesanti cortine. Un forte odore di muffa e di vecchi libri impregnava l’ambiente.

– Ah, Barone, sono estremamente imbarazzata, forse non dovrei… ma forse potrà aiutarci a risolvere il mistero…

– Che cosa, Contessa? – chiesi un tantino spazientito.

– Questo! – e così dicendo indicò un vecchio libro aperto sulla scrivania del Conte con un’espressione di orrore, come se fosse un serpente arrotolato su se stesso in temporaneo letargo.

Cautamente io mi avvicinai per vedere di cosa si trattava. Ne riconobbi subito la scrittura, «Devanagari», ma la mia memoria, naturalmente arrugginita a causa dell’età, non mi consentì di individuare sul momento la lingua usata. Unica certezza: si trattava di un testo indiano.

La Contessa, in preda a una forte trepidazione, era rimasta lontana dalla scrivania. Osservando poi i miei sforzi per individuare il testo, si avvicinò a me e, con un fare sprezzante, sfogliando velocemente e con un’espressione di sovrano disgusto le pagine, aprì il libro a un certo punto.

– Riconoscete queste? – mi chiese in tono impaziente e nello stesso tempo indignato.

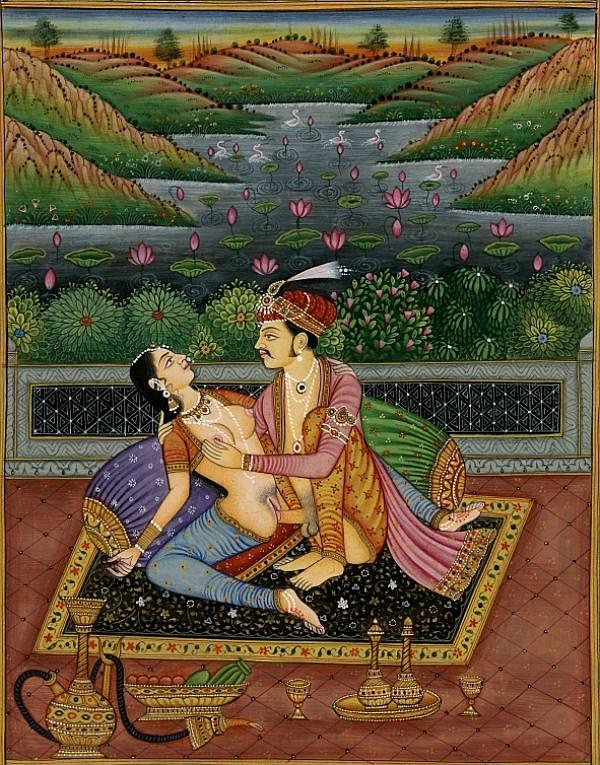

Mi bastò appena una sguardo per riconoscere in quelle figure, che riproducevano diverse posizioni coitali, il libro in questione:

– Il «Kama Sutra» di Vetsayama!

La Contessa sgranò i suoi occhi blu topazio.

– Il mistero mi sembra chiarissimo: – conclusi, – il Conte di Hardenkopf deve essere partito per l’India!

I I

Quel libro lasciato aperto sulle scrivania, a mio giudizio, costituiva un chiaro messaggio: «Se mai non tornassi, venitemi a cercare in India…»

Per l’India partii anch’io, una settimana dopo, dal porto di Brema diretto a Bombay.

Avevo infatti subito contattato un mio conoscente che commerciava con le Indie e mi ero prenotato un posto su una nave in partenza.

Come al mio solito preferisco non dilungarmi su quel viaggio, riservandomi di mettere insieme in altro momento e in un altro scritto i resoconti di alcuni miei lunghi e travagliati viaggi.

Al momento di congedarmi, la Contessa mi aveva consegnato due medaglioni: in uno era ritratto il Conte, e questo doveva servirmi nelle mie indagini, per riuscire a rintracciarlo. Il secondo raffigurava Ottilie medesima e doveva essere mostrato al Conte, allorché l’avessi ritrovato, per destare in lui il desiderio di tornare dalla sua leggiadra consorte.

Osservai più volte quei due ritratti. Quando fissavo quello del Conte, cercavo di penetrare nella sua mente e nel suo cuore e di intuire il segreto che l’aveva spinto a scomparire nel nulla. Osservando invece quello della Contessa, che rispecchiava fedelmente la sua bellezza, mi chiedevo per quale ragione ella desiderasse così ardentemente il ritorno del suo attempato e, a giudicare dalle sue letture, licenzioso consorte…

Allorché sbarcai nel porto di Bombay quasi svenni! Un calore insopportabile, il sudore mi aveva impregnato da cima a piedi, talché camminando lasciavo le mie impronte sul suolo. E non so che cosa offendesse maggiormente i miei sensi, l’olfatto o la vista. Mentre venivo accompagnato verso l’ufficio della compagnia di navigazione, infatti, fui colpito da profumi intensissimi che tuttavia non riuscivano a coprire un lezzo indicibile la cui gamma andava dallo sterco di animali alla decomposizione di cadaveri…

Che dire poi della vista? Mai, credetemi, nella mia vita avevo osservato spettacoli più orrendi! La folla, attraverso la quale ci facevamo largo, era una folla di straccioni che esibivano, quasi con intento provocatorio, le loro macilente corporature, le loro costole in rilievo, le loro mammelle vuote e pendule, le loro bocche sdentate, i loro occhi opachi e, per finire, i loro monconi di braccia o di gambe.

In breve, mi sembrava di essere stato fatto entrare in un lazzaretto di appestati.

Finalmente approdammo all’ufficio della compagnia navale, all’emporio da cui le merci esotiche venivano spedite in Germania. Ad accogliermi fu un personaggio pallido, flaccido e rotondo, il quale mi venne incontro ansimando e mi salutò con un gran sorriso e gesti di benvenuto. Lo seguii nel suo ufficio, dove con gran sospiro di sollievo si lasciò cadere su una sofà. Al suo fianco comparve un personaggio di età indefinita, dagli occhi tristi e con mille cicatrici che gli segnavano il volto e le braccia.

«Un prigioniero di guerra!» – pensai, ma non ebbi modo di approfondire la mia congettura, ché il sosia di Budda incominciò a parlare rivolto all’interprete. Il signor Gupta, tale era il suo nome, mi diede il benvenuto in terra indiana, disse di essere orgoglioso di fare la mia conoscenza e mi chiese in che cosa avrebbe potuto essermi utile.

Io, auspicando che l’interprete fosse veramente in grado di tradurre le mie parole in quella lingua, gli spiegai succintamente l’obiettivo della mia missione.

Il signor Gupta mi ascoltò con grande attenzione, sgranando i suoi occhi bovini e di tanto in tanto frugando con le sue lunghissime unghie ora in un orecchio ora in una delle narici. Dopo un lungo periodo di silenzio e di intensa riflessione, esclamò con vigore:

– Baba Nadir!

La traduzione dell’interprete fu la seguente: «Il signor Gupta ritiene che l’unica persona in India capace di aiutarvi e ritrovare il Conte di Hardenkopf sia Baba Nadir! Avrà un sette-ottocento anni, e vive a Benares… Il mio interprete Caspar vi accompagnerà da lui!»

Il viaggio durò più a lungo e fu funestato da più incidenti e spiacevoli occorrenze di quanto avessi temuto. A distrarmi da esse, mi venne in aiuto la compagnia di Caspar.

Dopo un paio di giorni di conversazioni notai che il suo tedesco diventava più fluido.

– Ma infine, Caspar, ditemi: siete voi tedesco? E come mai siete finito in una simile situazione?

– Ebbene sì, Barone, sono tedesco, o meglio ero tedesco quando nacqui… E il mio vero nome non è Caspar ma Wolfheinrich!

Notando lo stupore invadere il mio volto, Caspar-Wolfheinrich spiegò:

– Vedete, la mia pietosa storia è la seguente. L’amore per il mare fu la mia rovina… Nacqui infatti in un villaggio di montagna di cui preferisco non menzionare il nome. Da quando, ancora bambino, sentii parlare del mare, dei vasti oceani, il mio unico sogno fu diventare un marinaio. Per realizzare tale sogno, all’età di dodici anni scappai di casa ed andai ad Amburgo. Lì riuscii a farmi arruolare in una nave mercantile. Una vita dura, oh! La vita di un marinaio, sapete, è tutt’altro che rose e fiori! Ma l’emozione del mare, col suo vento odoroso, sia pure con tutte le sue minacce, e la conoscenza di tanti nuovi paesi mi riempivano l’animo di gioia…

– Capisco, capisco, eh, la gioventù… – annuii con un senile sospiro.

– Ma un giorno accadde una cosa terribile…

– Ecco appunto, era quello che temevo…

– Ebbene, mentre stavamo veleggiando alla volta di Zanzibar, fummo assaliti da alcuni barconi di pirati somali. Da loro non c’è difesa che tenga! Uccisero il capitano e gli altri ufficiali e fecero prigionieri tutti gli altri membri dell’equipaggio. O per dir meglio: non prigionieri, ma schiavi! E infatti ci condussero a Goa e ci vendettero in un mercato di schiavi. Lì venni acquistato da un Marajah locale, per fare il custode del suo harem. A quel punto, lo capirete da solo, dovetti subire anche la tortura della castrazione…

– Mio Dio! – mi sfuggì di bocca.

– Oh, no, la castrazione fu solo l’inizio delle mie sofferenze!

Lo guardai impietosito ma incuriosito.

– Beh, pochi lo sanno, ma un uomo evirato a una certa età è ancora in grado di… E lì nell’harem di me s’innamorò Fatimah, la prediletta del Marajah! Quando la cosa giunse alle sue orecchie, egli fu implacabile: non solo ordinò di eliminare ogni ulteriore traccia di mascolinità dal mio corpo, – così dicendo, Caspar fece per mostrarmi le sue mutilazioni, ma io fermamente lo prevenni. – Decise anche di darmi una lezione per il resto della mia tutta la vita… Fui infatti sottoposto a migliaia di frustate ed altre torture sulla pubblica via, e quindi lasciato lì a morire…

Io non potei far altro che sospirare ancora una volta, lungamente.

– Non sarei qui a raccontarvi la mia storia, se non fosse stato per la compassione del signor Gupta che, passando per di lì, s’impietosì e si offrì di riscattarmi (dato il mio stato, peraltro, si trattò di una somma irrisoria…) Da allora il signor Gupta e la sua ditta sono la mia famiglia!

– Bene, allora direi che si tratta proprio di una storia a lieto fine!

I I I

Quando arrivammo a Benares, mi ero quasi abituato a quel calore infernale, a quella viscida umidità, e soprattutto a quelle ammorbanti zaffate che aleggiavano nell’aria. Altrettanto mi ero quasi abituato alla vista di quei mendicanti che si rotolavano nella polvere della strada o di vacche che placidamente lasciavano cadere le loro feci dinanzi ai maestosi templi, incuranti delle figure spaventose che occhieggiavano dai loro bassorilievi.

Caspar si fermava spesso a chiedere come arrivare da Baba Nadir, ma notai come la maggior parte dei passanti si allontanassero come imbarazzati da quella domanda. Finalmente uno dei passanti s’impietosì di noi e spiegò per filo e per segno come raggiungere la nostra meta, ma sussurrò all’orecchio di Caspar di essere molto cauti, giacché «molti erano quelli che andavano da Baba Nadir, pochi quelli che ne tornavano».

Allorché Caspar mi tradusse tale consiglio, scoppiai a ridere fragorosamente, ché certo non mi lasciavo spaventare dalla superstizione popolare!

Di lì a poco arrivammo in riva del Gange, il «fiume sacro», che ai miei occhi apparve ribollire di vita e di …morte! Dalla riva occidentale, infatti, dalle gradinate in pietra una folla di pellegrini scendeva nelle acque del fiume per compiere le abluzioni prescritte dalla loro religione, al fine di sfuggire al samsara, all’eterno ciclo di morte e rinascita… Ma oltre ai pellegrini, a bagnarsi nel Gange, c’erano donne che vi sciacquavano i panni, uomini che si lavavano interamente nudi e monelli che si tuffavano nel fiume incuranti di altri che vi avevano deposto i loro escrementi.

Quelle volgari impressioni vennero immediatamente cancellate allorché vidi sull’altra riva del fiume innumerevoli pire accese, che oscuravano il cielo col loro fumo. Su quelle pire ardevano le salme di quei fortunati le cui ceneri sarebbero state disperse nel Gange. Allo stesso tempo, una miriade di fiammelle, come una schiera di anime, galleggiava sulle sue acque allontanandosi verso il loro misterioso destino…

Mentre me ne stavo in estatica ammirazione di quella mistica visione, Caspar mi sollecitò:

– Barone, andiamo, ce n’è ancora di strada per arrivare da Baba Nadir!

– Va bene, andiamo, portami da lui!

Quando vi arrivammo era ancora sera. Il sole calante stava abbandonando i suoi ultimi raggi su delle rocce in cui erano state scavate delle grotte, e su degli alberi eleganti ma posseduti e percorsi in ogni possibile direzione da scimmie affamate ed isteriche; alcune altre, correvano al suolo chiedendo l’elemosina o dileggiando i fedeli in fila di fronte all’ingresso del santuario.

Senza far troppe cerimonie, Caspar passò oltre la fila dei fedeli e mi trascinò di fronte all’ingresso del santuario. Sulle prime il portinaio cercò di sbarrarci il passo, ma il mio interprete, discutendo animatamente e puntando numerose volte l’indice in direzione della mia persona, riuscì a farci entrare. Nell’androne, illuminato da fiaccole accese e impregnato d’incenso, fummo affidati alle cure di un monaco, che a segni ci condusse in un altro locale attiguo. Lì il monaco spiegò a Caspar che nessuno poteva venire a contatto col venerabile Baba Nadir se prima non si fosse purificato, essendo lo yogi sensibilissimo agli influssi perniciosi che giungevano dall’esterno. Per tale motivo ci mise in mano due ciotole e ci chiese di bere le pozioni in esse contenute.

– Che cos’è? – chiesi allarmato dall’odore che giungeva al mio naso.

– Si chiama «punch-guvieh»…

– E sarebbe?

– Una mistura dei prodotti della vacca: latte, cagliata, burro, urina e feci…

– Dannazione, Caspar! Quando mai nella mia vita avrei pensato di dover bere piscia di vacca per aiutare un amico! Comunque, su, beviamo, non perdiamo ulteriore tempo, il Conte sarà in pericolo…

Riuscii a mandar giù quell’orribile impiastro, cercando di convincermi che invece fosse sangue di cobra oppure ambrosia divina.

Il monaco mi guardò compiaciuto, quindi fece cenno di seguirlo. Ci condusse per un corridoio oscuro, intriso da un odore assai pungente, come di una avanzatissima putredine che si era distillata in un rarissimo profumo… Finalmente entrammo in una sala ricavata da una grotta, con numerosi bassorilievi scolpiti nella roccia. Dinanzi a noi scorgemmo una piccola figura umana, immobile, seduta sulle calcagna, che non reagì minimamente al rumore dei nostri passi. Rivolse invece il capo verso il serpente che gli avvolgeva le spalle. Sollecitato dal monaco, Caspar a bassa voce spiegò il motivo della nostra venuta. Baba Nadir rimase immobile. Mi accorsi allora che Baba Nadir era cieco, che i suoi occhi erano ricoperti da una pellicola biancastra – forse aveva effettivamente sette-ottocento anni! Quindi sussurrò qualcosa.

Caspar mi tradusse:

– Baba Nadir vuole che gli descriviate la persona…

– Certamente, ecco qui il suo ritratto!

Baba Nadir prese cautamente il medaglione e, senza neppure guardarlo, vi fece scorrere sopra il polpastrello dell’indice. A lungo, rendendo sempre più grande la nostra impazienza di conoscere il verdetto.

Finalmente lo yogi fece il gesto di restituire il medaglione, sussurrando alcune parole che Caspar mi tradusse:

– «Questa persona, cioè il Conte di Hardenkopf non esiste più…»

– Cosa? – gridai sconvolto. – Volete dire che è morto?

– No, – precisò Caspar, – è ormai un avatar, cioè una nuova incarnazione, di Krishna…

– Ma dove si trova ora? Come facciamo a ritrovarlo e portarlo a casa dalla moglie? – insistei.

– Ha detto che si trova sul pianeta di Vaikhunta, a ventiseimila yojanas da Satyaloka.

A quel punto mi spazientii:

– Oh, adesso basta, mi state facendo girare la testa con i vostri pianeti! Ma insomma come possiamo andare in quel posto dove sta il Conte?

Caspar parlottò con il monaco, quindi mi riferì:

– Barone, il monaco dice che per dieci talleri d’oro ci potrebbe procurare un passaggio fino a Vaikuntha…

– Caspar, ci possiamo fidare? Non sarà un’avventura un po’ troppo rischiosa?

Non appena tirai fuori i dieci talleri, il monaco li ghermì avidamente, quindi disse di seguirlo. Ci condusse fuori, salimmo su delle scale scavate nella roccia.

-E adesso?

– Da quello che ho capito, – mi spiegò Caspar, – dovrebbe arrivare Garuda.

– Garuda, chi?

– La grande aquila, che vola da un pianeta all’altro ed è capace di trasportare addirittura un elefante.

– Sì, ma io non sono mica un elefante!

Garuda apparve di lì a poco. Che magnifico esemplare di aquila! Caspar ed io entrammo nella gabbia attaccata a una zampa dell’uccello. Ad ogni evenienza, io mi feci il segno della croce.

In un baleno varcammo l’equatore e ci tuffammo in quella specie di acquario che è l’universo. Era un viaggio mozzafiato: immersi in quell’oceano infinito, io avevo perso il senso della direzione, non capivo se stessimo ascendendo o discendendo. Lo stesso senso di smarrimento lo leggevo sul volto del mio accompagnatore.

A un certo punto avvistammo un pianeta luminoso che ci si stava avvicinando a una velocità vertiginosa, cosicché temetti che gli saremmo andati a cozzare contro. Ma no, a poca distanza da esso, Garuda rallentò il suo volo, quasi attendendo il permesso di atterrare. Avemmo così modo di osservare, direi a volo d’uccello, una città con mura dorate, con palazzi e torrette di avvistamento dai vivaci colori, con padiglioni di cristallo, con verdi stagni e giardini lussureggianti.

Quando finalmente Garuda ci depositò al suolo, fummo accolti da un funzionario che, con mio grande stupore, ci parlò in tedesco.

– Dopotutto il tedesco e il sanscrito sono lingue della stessa famiglia, – spiegò in tono modesto. – Ma seguitemi, adesso vi condurrò dalla persona che state cercando…

Mentre camminavamo per le vie di quella città celeste, fui colpito dal suono di flauti e liuti che risuonavano festosamente nell’aria, e dai vessilli multicolori che sventolavano sulle vie, creando un senso di festosa animazione.

Soprattutto mi colpirono le moltissime giovani donne che passeggiavano per le vie della città. Avevano tutte facce rotonde da luna piena e sorridevano dolcemente con labbra carnose, rosse come il frutto della bimba. Avevano una vita snella ma larghi fianchi, e camminavano un po’ curve sotto il peso dei loro seni. Tutte vestite splendidamente, alcune di esse si muovevano lentamente ancheggiando come cigni, altre cantavano e danzavano facendo tintinnare i braccialetti d’argento o le catenelle che avevano alle caviglie. Molte avevano al collo ghirlande di gelsomino o di altri fiori.

– Saggio Viswamitra, – chiesi in tono rispettoso, – chi sono queste bellissime fanciulle?

– Sono le Apsaras, esseri femminili soprannaturali, esperte nell’arte della danza, per intrattenere gli dèi o talora per sedurre gli uomini, per distrarli da troppo profonde meditazioni…

Stavo per esprimere qualche inopportuno e sicuramente empio desiderio, allorché il saggio Viswamitra esclamò:

– Eccoci arrivati, Barone, questo è il palazzo!

I V

Una volta dentro, fummo guidati attraverso corridoi con pareti variopinte e ornate di preziose gemme, fino alla sala principale del palazzo dove, abbandonato in una posizione sonnolenta, scorgemmo il Conte di Hardenkopf, ovvero l’ennesimo avatar di Krishna. Mi avvicinai cautamente a lui, e in quella notai un bizzarro colorito bluastro sul suo volto. Mi schiarii gentilmente la gola.

– Barone di Munchausen! – risvegliandosi gridò lui, gettando le braccia in alto e quasi scoppiando in lacrime di commozione. Poi senza darmi il tempo di parlare, ansiosamente mi chiese:

– Come avete fatto a trovarmi, ad arrivare fin qua, Barone?

– Baba Nadir, – riuscii a profferire.

– Ah, già capisco, non si può nascondere nulla a quell’uomo!

– Ma voi, piuttosto, Conte, come siete capitato in questo posto? – mi sentii in dovere di chiedere.

Il Conte Barthold di Hardenkopf sospirò a lungo, inconsciamente con una mano cominciò a stropicciarsi il viso come per togliersi quel curioso colorito bluastro.

– Non ci credereste, Barone, ma tutto è cominciato con un sogno!

Io tacqui e feci cenno anche a Caspar di non interromperlo.

– Come forse saprete, da sempre io mi sono dedicato a studi di materie occulte e di religioni… (Voi direte che tutte le religioni sono strane, e avete perfettamente ragione!) Dunque avevo cominciato a studiare l’induismo…

– Ah, perciò il Kama Sutra!

Il Conte ignorò la mia interruzione e continuò, guardando in un punto indefinito:

– Forse per effetto delle mie letture, Voi direte, un giorno ebbi un sogno… In quel sogno sognai di essere Krishna alle prese con le sue mandriane, cioè guardiane di vacche. Il cielo si oscurò, fu ricoperto da nubi minacciose, tra gli alberi della foresta incominciò a soffiare il vento, quindi iniziò una pioggia scrosciante. E improvvisamente apparve lei, cioè la prima di esse, con un volto che aveva derubato la luna del suo splendore e con denti luminosi come due file di perle… Mi gettai su di lei, e insieme cademmo su un giaciglio d’amore. L’assalii con i miei denti e con le mie unghie lasciandole i segni sulle sue mammelle e sulle sue natiche sode… Quindi eseguii i nove abbracci, gli otto baci, le sedici posizioni coitali…

Incontrando il mio sguardo incredulo, o invidioso, il Conte di Hardenkopf, ovvero l’avatar di Krishna, confermò:

– Ebbene, sì, feci l’amore in trentatré foreste diverse, con trentatré donne diverse, per trentatré giorni alla volta, senza mai saziarmi…

– Perbacco! – mi sfuggì di bocca, giacché tale vanteria faceva impallidire qualsiasi delle imprese che talora ingiustamente mi vengono attribuite.

– Ma no, Barone, non avete capito: non ero stato io, bensì Krishna, io mi ero solamente reincarnato in lui!

– Hmm, – mi soffermai a riflettere, – e poi?

– E poi, come d’incanto, al mio risveglio mi ritrovai qui… Ma vi confesso che non ne posso più del sesso: ogni dea, ogni donna, ogni mandriana, stanno diventando ogni giorno sempre più esigenti… Se un tempo si accontentavano di sedici posizioni coitali, poi siamo passati alle ottantaquattro di Vetsayama, fino alle settecentoventinove di Yusodhra! Aiutatemi, Barone, non ne posso proprio più! E non vi dico le innumerevoli pozioni che mi somministrano per rinvigorire la mia mascolinità!

– Oh, ci credo!

– Pensate: un giorno, dopo avermi bagnato il «lingam» (qui lo chiamano così) nel latte, me lo hanno spalmato con un unguento giallo e con una fragrante pasta di sandalo, quindi lo hanno decorato con foglie di bilva e fiori di loto, e lo hanno adorato con mille epiteti… Ma senza alcun risultato!

Simultaneamente Caspar ed io sospirammo in segno di profonda compassione.

All’improvviso il Conte mi guardò con un lampo disperato nello sguardo.

– Barone di Munchausen, vi imploro! Facciamo a cambio, mettetevi voi al mio posto!

– Io?

– Sì, voi col vostro straordinario «lingam», capace di qualsiasi impresa, solo voi sarete in grado di tener testa a tutte queste divinità che hanno solo un solo pensiero: il sesso!

– Adesso non esagerate, Conte!

– No, no, è proprio così: basta guardare i loro templi. Dappertutto ci sono sculture che rappresentano scene coitali! Dappertutto il «lingam» penetra la «yoni»…

Vedendomi temporaneamente esitante, adulato dai suoi iperbolici complimenti e sedotto dalla prospettiva di quel Paradiso dei sensi, il Conte ne approfittò per intimarmi:

– E adesso, Barone, in fretta datemi i vostri vestiti…

– I miei cosa?

– I vostri vestiti, altrimenti, uscendo di qui mi riconosceranno…

A quel punto, sia pure con qualche titubanza, facemmo a cambio di vestiti. In ciò Conte fu talmente fiscale da esigere persino la mia parrucca e la mia spada.

In cambio, io ricevetti una profumatissima ghirlanda di fiori che mi misi intorno al collo e una leggera veste di seta, che ovviamente lasciava trapelare tutta l’imponenza del mio «lingam».

– Arrivederci Barone, spero di rivedervi presto in Germania!

– Arrivederci Conte! Vi prego di porgere i miei rispetti alla Contessa! E un’ultima cosa: se per caso doveste incontrare mia moglie, ditele che mi trovo in India e che sto completando i miei esercizi …spirituali!

– Tutti e settecentoventinove?

– Sperando che il cuore non mi scoppi!

Recline sul mio sofà, vidi il Conte di Hardenkopf, somigliante al Barone di Munchausen, a braccetto con l’interprete, a capo chino e con passo cauto, sgattaiolare fuori della sala…

V

Rimasto solo, abbandonato su quel divano orientale, mi domandai ancora una volta, se era stata giusta la scelta di rimanere. Conclusi che sì, se non altro avevo salvato un mio conterraneo! Ma non ebbi il tempo di immalinconirmi, ché ben presto fui assediato da donzelle in calore. Mi ritrovai dunque in un vero e proprio «giardino di delizie», in cui tutti i sensi venivano sollecitati fino al loro limite di resistenza. Il mio corpo, grazie a quell’estremo esercizio, si era come sciolto da ogni naturale legamento e sembrava muoversi come nell’assenza di ogni peso o costrizione, librandosi nel puro piacere.

Avevo altresì smarrito il senso del tempo, giacché in quelle lande il tempo presente, passato e futuro, coesiste nelle mani degli dèi che lo plasmano a loro piacimento. L’unico mio riferimento era il numero delle posizioni coitali sperimentate.

Ero arrivato alla posizione numero duecentosessantanove, allorché di punto in bianco lo sguardo malizioso e appassionato di una brunetta mi trafisse il cuore, ricordandomi qualcosa di intimo ma dimenticato, qualcosa lontano nel tempo e nello spazio… Jacobine! Quello era lo sguardo di Jacobine nei primi giorni del nostro innamoramento, quando invitato a una battuta di caccia da suo padre ero finito io colpito al cuore come un’anatra selvatica!

Inutile dire che la mia erezione cessò immediatamente, che un acuto senso di malinconia mi invase, unitamente a un senso di nausea e di colpa. Da quel momento respinsi ogni fanciulla che si affacciò nel mio talamo, gettai alle ortiche il manuale con le settecentoventinove posizioni, trascorsi lunghe ore sul letto piangendo e strappandomi i capelli. Come evadere da lì, come poter tornare a casa a riabbracciare la mia adorata Jacobine?

Nel momento della disperazione più nera, d’un colpo, come per ispirazione divina (forse per effetto delle uxorie giaculatorie), mi risovvenni della «Preghiera per i naviganti in pericolo». Giacché in quella situazione io mi consideravo un navigante nello spazio e nel tempo, la recitai con tutto l’afflato del mio cuore. Quindi, spossato, mi addormentai.

Fui risvegliato da una voce cavernosa:

– Barone di Munchausen, svegliatevi! Sono l’Arcangelo Michele!

Immediatamente mi tirai su, non credendo ai miei occhi.

Era proprio un angelo enorme, con due ali scure e una spada fiammeggiante tra le mani. Aveva un volto severo, in cui campeggiavano due profondi occhi neri. Parlò ancora, con un forte tono di rimprovero:

– Barone, coprite le vostre vergogne! Presto!

Cercai all’intorno, ma non trovai i miei vestiti giacché li avevo prestati al Conte.

– Indossate questo! – mi disse l’Arcangelo, gettandomi un saio da eremita.

Mi sembrava una veste più adatta per un’anima diretta in Purgatorio, tuttavia obbedii senza far storie.

– Seguitemi!

Stavamo per uscire attraverso un lungo e misterioso corridoio, quando proprio di fronte a noi apparve un essere orribile: la dea Kali! Il suo volto era spaventoso: due zanne le sporgevano dalla bocca, gli occhi erano rossi infuocati, la lingua era all’infuori, al collo aveva una collana di teschi umani e indossava una pelle di tigre. In mano brandiva una scimitarra e un nodo scorsoio.

Si gettò subito contro di noi, cercando di spaventarci col suo sguardo infuocato, con i suoi ruggiti, col suo alito pestilenziale. Ma l’Arcangelo Michele non si lasciò intimidire: bandendo la sua spada infuocata si fece avanti e la sfidò.

Ne seguì una lotta terrificante: i due contendenti si azzuffarono senza risparmio di colpi, la spada di fuoco dell’Arcangelo contro la scimitarra di Kali, che, in un duello poco leale, mi sembrava usasse altre braccia e altre mani, con pugnali e altre armi, per colpire il rivale. Fu tutto inutile: a poco a poco vidi pezzi del corpo di Kali volare in aria e ricadere sanguinanti ai miei piedi. L’Arcangelo Michele aveva l’implacabilità dei giusti! Infine troncò di netto la testa della dea e la gettò in un pozzo che si trovava nel cortile.

– E adesso, Barone, svelto, andiamo via prima che se ne accorgano!

In un battibaleno fummo fuori dal palazzo, e il mio salvatore spiegò le sue poderose ali.

– Barone, aggrappatevi a me, non abbiate paura!

Non potrei dire quanto durò quel volo, l’impressione fu che stessi volando per andare in Paradiso. A un certo momento però l’Arcangelo Michele si abbassò e mi disse:

– Preparatevi, Barone, siamo quasi arrivati…

– Arcangelo Michele, non so proprio come ringraziarvi… – balbettai, non sapendo come esprimere la mia gratitudine.

– Di niente, Barone, ma ricordatevi che ogni mortale può essere salvato una sola volta nella sua vita… Ergo, non commettete ulteriori sciocchezze! E certi peccati, voi mi capite, vi porteranno direttamente all’Inferno!

Non feci in tempo a rispondergli che, scendendo bruscamente di quota, mi vidi piombare dall’alto verso le braccia protese di Jacobine che, inginocchiata in preghiera, sembrava in estatica attesa dell’apparizione dell’angelo e di …suo marito.

V I

Il fatto di vermi tornare a casa accompagnato dall’Arcangelo Michele, e per di più vestito di un saio monacale, mi risparmiò un’infinità di domande imbarazzanti da parte di Jacobine.

Pochi giorni dopo ci arrivò un invito della Contessa Ottilie per celebrare il ritorno a casa, sano e salvo, del suo consorte, il Conte Barthold di Hardenkopf.

Jacobine fu agitata per un paio di giorni, non riuscendo a trovare un abito da cerimonia in cui potesse entrare. Finalmente ne trovò uno passabile.

– Che dici, Hieronymus, ti vergognerai di me, della tua vecchia moglie? – mi chiese pateticamente.

– Quando mai, Jacobine, – risposi mentendo spudoratamente – anche alla tua età sei pur sempre leggiadra, una vera bellezza!

Il palazzo del Conte di Hardenkopf era ben altra cosa che la nostra povera bicocca. Tuttavia i padroni di casa non fecero pesare la loro superiorità: la Contessa Ottilie baciò Jacobine con familiarità, io ebbi il medesimo trattamento da parte del Conte Barthold. Avendo notato nel suo sguardo come una traccia di ansiosa supplica, lo rassicurai con un gesto, mettendomi rapidamente un dito sulle labbra.

La cena, servita in una sala illuminata da un enorme lampadario di cristallo di Boemia, fu sontuosa. Il cibo era portentoso e il vino squisito. Altrettanto però non si poteva dire della conversazione, che procedeva incerta, zoppicante, come se ognuno dei convitati avesse timore di mettere un piede in un terreno minato. E quel terreno minato altro non poteva essere, naturalmente, che il nostro viaggio in India…

Arrivati al dolce, la Contessa Ottilie con un sorriso smagliante annunciò che presto ci sarebbe stata una «grande sorpresa». Quella notizia ci rallegrò e, unitamente alle abbondanti libagione, ci consentì di terminare la cena in un’atmosfera piacevole.

Finalmente la Contessa Ottilie si alzò da tavola e, con un’espressione di contenuta eccitazione, ci pregò di seguirla.

Per un lungo corridoio ci condusse allo studio del Conte Barthold e, con una mano posata sulla maniglia della porta, disse rivolta al suo consorte:

– Barthold, spero che la sorpresa sia di tuo gradimento…

Quindi aprì la porta e ci invitò ad entrare. Per cavalleria, io entrai per ultimo. La cosa che subito mi colpì fu l’espressione oltraggiata di Jacobine, che si coprì gli occhi ed emise un’esclamazione di orrore.

Mi guardai all’intorno e immediatamente compresi il motivo di cotanto turbamento: dovunque uno volgesse lo sguardo, sulle pareti, sui tendaggi, sulle fodere delle poltrone e del sofà erano dipinte, o ricamate, tutte le posizioni coitali descritte nel Kama Sutra!

Il Conte Barthold era divenuto una statua di pietra.

– Non c’era bisogno che andassi in India! Eccotelo qui l’oggetto della tua concupiscenza! Goditelo con gli occhi, con gli occhi solamente, giacché mai e poi mai tu vedrai me impegnata in uno di quei peccaminosi esercizi!

Il Conte stava per replicare, ma Ottilie lo tacitò con un gesto. Quindi si avvicinò a me e disse:

– Barone, per aver salvato il mio consorte. Eccovi un piccolo segno di gratitudine…

Così dicendo, mi additò un seggiolone in legno scuro, tutto intagliato. Solo al secondo sguardo mi accorsi che tutti gli intagli raffiguravano organi sessuali ingaggiati, l’uno con l’altro, in depravati esercizi.

Jacobine, per tutto il viaggio di ritorno a casa, non pronunciò parola. Solo quando stavamo per attraversare il fiume che scorre attraverso la nostra regione, scandì le seguenti parole:

– Hieronymus, o getti la sedia nel fiume oppure vi ci getti me! Mai e poi, infatti, io potrei vivere in un casa ove venga tenuto un simile oggetto!

Fermata la carrozza, con le mie stesse mani sollevai e gettai la sedia nelle acque del fiume.

Jacobine emise un grande sospiro di sollievo. Poi aggiunse:

– Ma non capisci? Quella era la sedia sulla quale tu avresti potuto bruciare nel fuoco dell’Inferno! Non ti eri forse accorto che a riportarti a casa, non era stato l’Arcangelo Michele, bensì Satana in persona?